党的二十大报告指出,要“推进文化和旅游深度融合发展”。在文化和旅游深度融合背景下,文旅融合正在成为一种新业态。研学游作为这一业态的一种载体和路径,将研究性学习和旅行体验相结合,有利于学生在旅行中感受文化,丰富和推动文旅融合这一新业态的发展,对发展文化事业和文化产业发展也有积极的促进作用。

2023年6月,上海理工大学马克思主义学院“研学有‘禹’”暑期实践小组实地考察了大禹陵景区,通过资料收集分析、现场实地走访、座谈讨论以及采访景区相关工作人员等方式,对景区研学游的运行模式及创新形式进行了调研,以探索景区研学游的有效实现路径。

大禹陵景区位于绍兴城东南六公里处的会稽山麓,为华夏立国始祖、上古治水英雄——大禹的陵寝之地,是全国唯一的集陵、庙、祠于一体的纪念性帝王墓地。景区核心区域由禹陵、禹庙、禹祠三部分组成。2019年大禹陵景区进行全面提升改造,新建了游客中心、大禹纪念馆和大禹研究院等建筑。

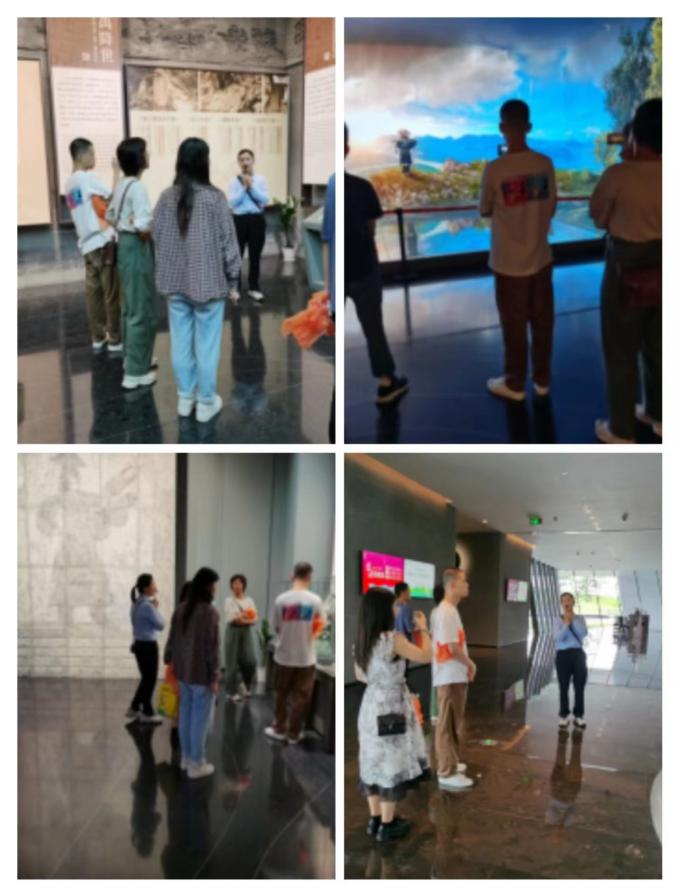

大禹纪念馆分为3层,地上2层,地下1层,主体展区在地下层。展厅主要讲述了大禹的家世、治水伟业、立国事迹以及大禹陵庙的修建史、千年祭祀、历代颂禹等内容。大禹在治水与立国中体现出来的爱民、礼贤、律己、清廉、科学、创新为主要内容的大禹精神,是中华民族生生不息的强大文化基因。

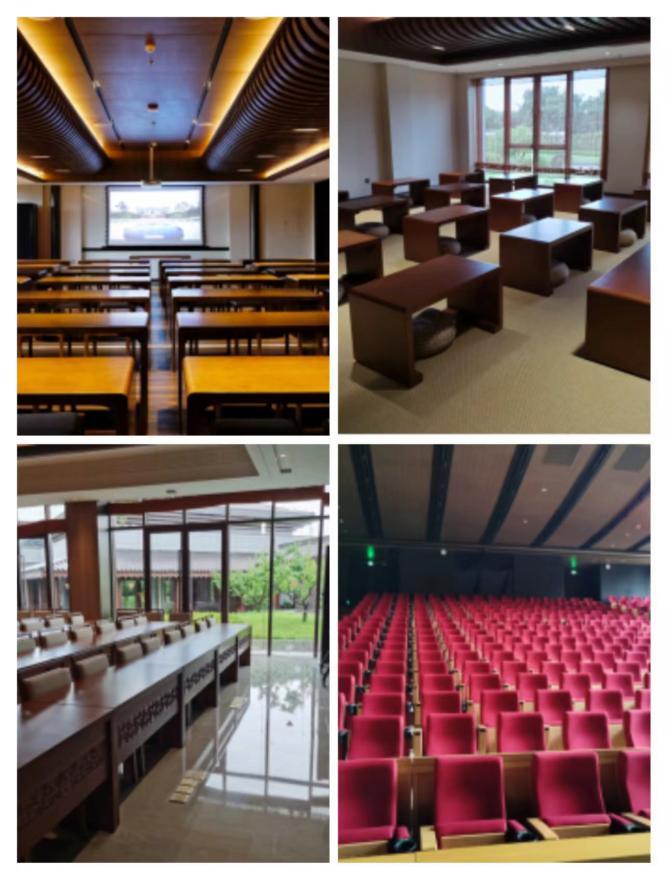

大禹研究院整体为中式园林式样,内设大禹研学营地,包含教学区、餐饮区、住宿区、学术研讨区、会议报告区及800平米中央草坪,集吃住研学游等多功能于一体,风景秀美,设施完善,并享有景区全部旅游资源和配套服务。

大禹陵碑是明朝绍兴知府南大吉请专家考证陵址后镌刻立碑的,“大禹陵”三字也为他所题写。碑上建一亭,是1979年根据明代的原貌而重建,飞檐翘角,气宇轩昂。

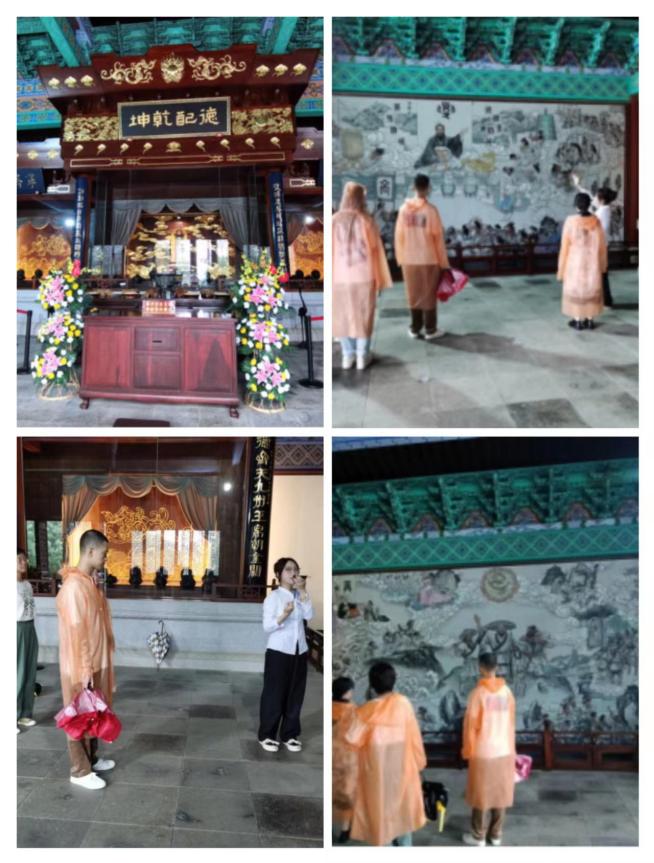

享殿是古代帝王陵墓地面建筑的主体部分,明代嘉靖初年建立,至清末倒毁。目前享殿为2007年重建,重建后的享殿与现存禹庙大殿的建筑风格一致,同为清代官式。正殿设神龛,供奉“华夏圣祖大禹之神位”。神位正前方按“太牢”之礼,陈设了43件祭器。两侧墙面配以大禹“治水”、“立国”的大型彩绘,浓缩体现了大禹一生的丰功伟绩。

碑廊是供游客参观古碑的走廊,里面古碑众多,其中“会稽刻石”碑非常重要。据记载秦始皇三十七年十一月,东巡狩,上会稽,祭大禹,登秦望山,眺南海,感叹之余,命宰相李斯撰文刻于石上以歌颂秦始皇嬴政,故又称“李斯碑”。参观古碑,让人联想到秦始皇统一六国的丰功伟绩,内心充满感慨和激动。

禹庙位于禹陵北侧,为历代帝王、官府和百姓祭祀大禹的地方。跨过午门,我们登上石阶,顺山势而上,来到拜厅。拜厅,也称祭厅,是帝王及文武百官祭祀大禹的地方。木柱上的对联“三过其门虚度辛壬癸甲,八年于外平成河汉江淮”,由著名书法家钱君匋所书。

穿过拜厅,我们来到整座禹庙的最高建筑物——大殿。原殿已在1929年倒塌,现存建筑是1933年重新修建的,仍保持了明清的格局,大殿正中的大禹塑像端庄严肃,后以九钺作为背景,蕴意深刻。殿中四副对联,都是赞扬大禹的丰功伟绩以及他的高尚品德。

“窆石亭”因窆石而得名。“窆石”相传是下葬的工具。上有后人题刻多处,最早的为东汉永建元年刻,距今已有1800多年。“窆石亭”旁还有两块石碑,“石纽”和“禹穴”碑,分指大禹的出生地和葬地。这两块碑是清光绪年间依大禹出生地的拓片复制在此。

“岣嵝碑”原碑在湖南衡山岣嵝峰上,故称“岣嵝碑”。留存于此的则是明嘉靖年间绍兴知府张明道根据湖南长沙岳麓书院的拓片翻刻而成的。因其字形独特,历来为专家学者所关注,根据明代学者杨慎考译,碑文由77个字组成,记述了大禹治水的过程。

在经过实地参观之后,我们与景区研学游团队成员进行交流并与研学游负责人围绕研学游产品的策划、设计、营销、宣传、实施以及团队建设等内容开展座谈。在座谈中,我们获取了翔实的材料,对景区研学游的运行和模式有了较为深刻的理解和认识,同时我们还向负责人提出了一些建议。

党的二十大报告指出,坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展。推进文旅融合发展既是发展、弘扬和传承中华优秀传统文化、坚定文化自信、增强文化软实力的重要路径,也是丰富旅游发展的内容内涵、增强旅游产业吸引力、满足人民日益增长的美好生活需要的重要渠道。

研学游作为一种寓教于游的教学新业态,是一种走出校门开展研究性学习和旅行体验相结合的校外实践活动,重在开阔学生视野,培养学生的生活技能、集体观念以及实践能力等。在文旅融合背景下,结合景区特色大力发展研学游活动能够为旅游业的发展提供新业态、新产品和新服务,助力旅游业质的提升,同时也能够促进文化产业的高质量发展,是推进文旅深度融合的有效路径。

马克思主义学院研学有“禹”暑期社会实践团队供稿

(审/彭高)